Z世代の価値観に大きな隔たりを感じ、育成について悩む上司や経営者さんが増えています。しかし、今後も10年近くはZ世代の新人が入社してくるわけですから、いつまでも「理解できない」では済まされません。

Z世代の育成においては「本人のペースを尊重する」「柔軟な働き方ができる環境作り」「越境学習の実施」といった、Z世代の気質や考え方を踏まえた取り組みがポイントになってきます。

今回はZ世代の特徴を解説したうえで、Z世代を対象にした各種調査から「Z世代育成のポイント」を探っていきたいと思います。

Z世代の特徴

まずはZ世代の育成について考える前に、Z世代の定義や特徴について確認しておきましょう。

Z世代はアメリカを中心に広まった世代の括りであり、厳密な定義はありませんが1990年代半ばから2010年ころまでに生まれた世代を指します。年齢にすると、2025年時点で15~30歳前後にあたります。実はZ世代と一口に言っても、すでに社会人としても中堅に差し掛かる世代もいて、若手社員のほとんどがZ世代で構成されているのです。

そんなZ世代の特徴として、以下のようなポイントが挙げられます。

・ネットリテラシーが高い

・SNSを起点として行動する

・保守的な傾向

・多様性を重んじて自分の価値観を大切にする

・社会問題への関心を持つ傾向

Z世代は多感な時期に大震災やパンデミックといった未曾有の社会混乱を経験したことから、安定志向が強いといわれています。

また「デジタルネイティブ」「SNSネイティブ」と呼ばれるように、物心がついた頃からインターネットやSNSが身近にあるため、世界中の価値観に触れる機会も多く、多様性を尊重する傾向があります。これに関連して、承認欲求の高さが指摘されることもあります。

こうした気質から、Z世代は「チャレンジ精神に欠ける」「指示待ち型が多い」といわれ、「Z世代は仕事ができない」といった批判も少なくありません。しかし、このような批判は社会的背景の無理解や価値観のズレから生じるものであり、上司側の指導力にも問題があります。

Z世代の育成にあたる際には、Z世代が体験した社会的な背景を踏まえて、その気質や行動を理解したうえで指導にあたることが大切です。

なお、なぜ「Z世代は仕事ができない」と言われるかについては「「Z世代は仕事ができない」は本当か 育成と定着に必要な取り組みとは」でも詳しく解説しています。

Z世代の育成のポイント

ここからはZ世代の特徴を踏まえて、Z世代を対象とした各種調査から育成のポイントを探っていきます。

本人のペースを尊重する

Z世代の育成では、本人のペースを尊重することが大前提となるでしょう。

SHIBUYA109 lab.が24卒、25卒を対象として実施した調査によれば、仕事と成長に関する質問に対して「自分のペースで成長したい」との回答が80.1%(とてもあてはまる 26.7%、ややあてはまる 53.4%)に達しています。

これに対して「誰よりも早く成長したい」は49.1%(とてもあてはまる 14.2%、ややあてはまる 34.9%)、「バリバリ働いていきたい」(とてもあてはまる 14.2%、ややあてはまる 34.9%)は49.1%に過ぎません。

さらに興味深いのは「バリバリ働いていきたい」の捉え方の違いです。バリバリ働くといえば「休日返上で働く」「出世を目指す」といった働き方をイメージする人が多いと思いますが、この調査では「平均以上の年収を得る(48.4%)」「自分の稼ぎで生活ができる(46.0%)」「自分の稼ぎで好きなものが買える・好きなことができる(43.7%)」が上位を占めており、Z世代のバリバリ働くは「自分ベースで多少の余裕がある生活」を目指すこととなっています。

参考:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント「Z世代のキャリア観に関する意識調査」

仮に新人が「バリバリ働きたい」と言っても、その度合いは上の世代とは全く異なる可能性があることを考慮しなければいけません。

柔軟な働き方ができる環境作り

Z世代の育成においては、柔軟な働き方ができる環境を整えることも欠かせません。

KDDIが実施したZ世代とミレニアル世代の比較調査によれば、「職業や会社を選択する時に重視するポイント」として、ミレニアル世代の社会人は「安定している(58.7%)」がトップだったのに対し、Z世代の社会人では「時間や場所に柔軟な働き方ができる(58.6%)」が1位となっています。僅差で「安定している(54.6%)」が2位につけてはいますが、安定志向といわれるZ世代がミレニアル世代よりも働き方の柔軟性を優先しているのは特筆すべき結果といえるでしょう。

参考:KDDI株式会社「変化よりも安定? Z世代が求めるこれからの働き方」

リモートワークやフレックスタイムといった制度で定着率を上げることが育成を成功させる前提となるでしょう。

一人だけが目立つような取り組みは避ける

Z世代の育成では、一人だけが目立つような取り組みは避けましょう。

SHIBUYA109 lab.と金沢大学が「Z世代と上司世代の仕事観ギャップ」をテーマに実施した調査によれば、働く上での価値観として「集団の一人として見られたく、目立ったり一人で注目されることは避けたい(28.4%)」が1位となっています。また、定性調査においても「同僚とはぶつかり合うことなく折り合いをつけながら仕事がしたい」といった意見が挙がっています。

参考:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント「Z世代と上司世代の仕事観ギャップに関する調査」

例えば、モチベーションを上げるために朝礼での表彰などを取り入れている企業も少なくないと思いますが、こうした取り組みはZ世代にとっては負担となるかもしれません。また、選抜研修のような育成制度も逆効果になる恐れがあるでしょう。

上司等の寄り添う姿勢

Z世代の育成では、上司等が寄り添う姿勢を見せることも大切です。

レバレジーズ株式会社が実施したZ世代の離職に関する調査によれば、転職を思いとどまる理由の1位として「心情的に、会社(組織・上司など)が自分に寄り添おうとしている姿勢が見えたから(14.0%)」となっています。同項目は、Y世代では2位(11.0%)の回答となっていることからも、Z世代が働くうえで心情面を大切にしていることが伺える結果といえるでしょう。

参考:レバレジーズ株式会社「【2025年版】Z世代の離職についての調査レポート」

これについては、メンター制度やフィードバック面談といった成長を細やかにサポートする仕組みを整えていくことが効果的です。

越境学習の実施

早期離職の防止策にもなる育成方法として、越境学習が挙げられます。越境学習とは、経済産業省の資料では「ビジネスパーソンが所属する組織の枠を越え(“越境”して)学ぶこと」と定義されています。

リクルートワークス研究所が実施した「Z世代に関する調査」では「就職後の経験率による早期離職意向の有無」が分析されており、越境学習の実施と早期離職意向の低さに相関があることが示されています。

例えば、「所属する企業・組織外の人との勉強会の主催」「大学、専門学校への通学(学び直し)」「ボランティア活動(文化振興・災害復興など)」「収入を伴う副業・兼業」など、社外での活動を経験している人は有意に早期離職意向の低さが示されています。

参考:株式会社インディードリクルートパートナーズリクルートワークス研究所「1829人独自調査 Z世代の仕事満足度、キャリア観」

「社外での活動や経験を積ませると人材流出につながる」と懸念されるかもしれませんが、この調査では囲い込むほうが早期離職の意向が高まる恐れが示唆されています。

なお、越境学習については「越境学習とは 具体的な方法やメリット・デメリットを解説」でも詳しく解説しています。

Z世代の育成で重要となる「数字・データを根拠とする力」

Z世代育成のキーワードのひとつに、VUCA時代が挙げられます。Z世代の安定志向や保守的な傾向もVUCA時代を体感してきたからこその気質といわれており、ビジネスシーンも将来の予測が非常に難しい環境となっています。

そんなビジネス環境だからこそ、数字・データを根拠とした指示や育成方針が求められるわけですが、残念ながら上司世代のなかには勘や経験則から脱却できない人が数多くいます。

本来ならば上司世代が数字・データを活用した仕事の進め方を指導しなければならないのに、それを実現できない現実があるわけです。とくに安定志向のZ世代からすれば、根拠が曖昧な指示は上司や会社に対する不信感を強める原因になります。

ですから、今後のビジネスシーンで勝ち抜くためだけでなく、Z世代の育成においても「数字・データを根拠とする力」が重要となるわけです。

弊社がご提供する「ビジネス数学研修」は、まさにそうした「日々のビジネスシーンで役立つ数字力」をテーマにしており、数字・データに苦手意識があるビジネスパーソンでも安心してステップアップできる内容となっております。

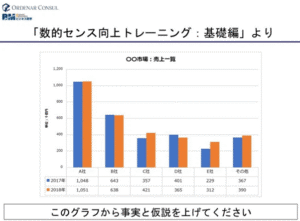

ここで、実際に弊社の研修で行なっている課題をご紹介しましょう。下の画像は、よくビジネスシーンでも提示される市場売上のグラフで、ここから「読み取れる事実・仮説を10個以上挙げてみよう」という課題です。

この課題のポイントは「仮説設定」にあります。仮に、上のグラフから「競合B社だけが売上を落としている」と読み取ったとしたら、そこから「B社は業界から撤退するかもしれない」という仮説が立てられます。この一連の流れこそ「データを活用した意思決定」の基本であり、これを実践的に積み重ねていくことで、勘や経験則からの脱却につながっていくのです。

また、弊社の研修は「入門編」から「実践編」の4段階をご用意しておりますので、Z世代が直面するような現場でのデータ活用から、上司世代が直面する数字を根拠とした意思決定のやり方まで、受講者のレベルに合わせた実践的なデータリテラシーを育むことができます。 弊社の「ビジネス数学研修」について、少し興味を持っていただけたのではないでしょうか。

研修内容について「もっと詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、ぜひお気軽に以下のリンクからお問い合わせください。

オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します

続きを読む