説得力とは 説得力がある人の特徴や高める方法を解説

説得力とは、会話や文章などで相手を納得させる力であり、ビジネスにおいては会議や商談、部下への指示など様々な場面で必要となります。

説得力がある人は、自信に満ちた立ち振る舞いや責任感、信頼と実績などを兼ね備えています。ただ、これらは時間をかけて構築される側面があるため、説得力がない人は伝え方のテクニックやわかりやすい表現、明確な根拠などを取り入れることが大切です。

今回は、説得力とはどのような能力なのかを「説得力がある人の特徴」から読み解き、説得力を高める方法についても解説していきます。

説得力とは

説得力を辞書でひくと「会話や文章などで、相手を納得させる力」とあります。ビジネスにおいては会議や商談、部下への指示など様々な場面で必要となる力ですが、何を根拠に説得力を感じるかについて説明できる人はあまりいないと思います。

実際、説得力は様々な要素によって構成される複合的なスキルなので、「説得力を身につけたい・高めたい」と思うなら、自分に何が不足しているのかを正しく理解しておく必要があります。

説得力がある人の特徴

説得力がどのようなスキルか理解するため、まずは説得力がある人の特徴について見ていきましょう。

自信に満ちた立ち振る舞い・話し方

説得力がある人の特徴としてまず挙がるのが、自信に満ちた立ち振る舞いや話し方です。

あまり良い例ではありませんが、独裁者はみな力強く、堂々と話していますよね。非言語的コミュニケーションは、想像以上に説得力へと結びついているのです。

逆に言えば、どれだけ正しいことを言っていても、自信なさげな表情や話し方をしていては説得力が損なわれてしまうわけです。自信に満ちた立ち振る舞い・話し方は、説得力の前提条件と言ってもよいでしょう。

身だしなみが整っている

説得力を構成する要素として無視できないのが、身だしなみです。全く同じ条件を提示する2名がいた場合、身だしなみに気を使っている人のほうに説得力を感じるものだからです。

極端な例ではありますが、きっちりとしたスーツの人が提供する商品と、ぼろぼろの服の人が提供する商品が並んでいた場合、スーツの人の商品を手に取りたくなるのではないでしょうか。

よく「外見が全てではない」とは言いますが、身だしなみが説得力に影響を与えることについて疑いの余地はないでしょう。

責任感がある

説得力がある人は、普段から責任感のある言動を徹底しています。

「納期は必ず守る」「秘密は絶対に口外しない」という人がやることなら、安心して任せることができますよね。普段から責任感のある姿勢を見せることで「信頼」が積み重なり、自然とその言動に対して説得力が宿るのです。

論理的に思考できる

説得力がある人は論理的な思考力を持っています。何かを人に伝えるとき、主張とその根拠に筋道が通っていないと、納得感が生まれないからです。

さらに論理的思考力が高まってくれば、自身の言動によって相手がどのような反応を示すかまで予測しやすくなるでしょう。

双方の利益を考える

説得力がある人は、双方の利益を考えた言動を取ります。自分の利益だけを考える人に説得力がないのは当然ですが、相手の利益ばかりを強調する人に対しても不信感が募るものですよね。

とくにビジネスにおいては、必ずイーブンな利益を配分することできるとは限らない分、双方の要望をできるだけ叶える姿勢が説得力につながります。

信頼や実績がある

「責任感がある」とも共通しますが、周囲からの信頼や保持している実績・資格も、説得力を構成する重要な要素です。どれだけ自信に満ちた振る舞いや巧みな話術があっても、「実績がない人」「周囲からの評判が悪い人」だと説得力が損なわれてしまいます。

ただ、誰しも実績や信頼は1から積み上げていくものです。最初のうちに不足してしまう説得力については、別の方法で補完するしかありません。

説得力がない人がやるべき説得力を高める方法

説得力は積み上げてきた実績や周囲からの評判といった、即席ではどうにもできない部分も影響します。とはいえ、諦めることはありません。テクニックや心掛けでも説得力を高めることはできるのです。

伝え方のテクニックを学ぶ

確実に説得力を高めたいのならば、伝え方のテクニックを学びましょう。例えば、代表的な手法としてPREP法が挙げられます。

PREP法とは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(例)→Point(結論)という構成で、聞き手の理解を促す手法です。最初に結論を伝えてテーマを明確にし、その理由と具体例を解説した後に、最後にもう一度結論を伝えます。いわゆる「結論から話す」テクニックであり、心理学における初頭効果(最初に提示された情報が記憶に定着しやすい)と、終末効果(最後に与えられた情報が印象に残りやすい)を活用した手法です。

これを意識することで自然と論理的な構成となるため、論理的思考力を鍛える方法としても効果的です。

こうした伝え方のテクニックは数多くあるので、シチュエーションに合った方法を使い分けましょう。なお、伝え方のテクニックについては「ビジネスにおける伝え方を磨くトレーニング法とフレームワーク」でも詳しく解説しています。

断定表現を用いる

説得力を高めるためには、断定表現を用いることも必要です。もちろん、断言できないことに対して「必ず」「絶対」と言うのは無責任であり、後々に大きなトラブルへ発展する恐れもあるので避けなければいけません。

この方法を使うべきなのは、つい曖昧な表現を使ってしまったり、自信の無さが態度に表れてしまう人です。実際、誰かに大切なお願いごとをするとき、「多分、大丈夫だと思います」といった曖昧な返事をする人には任せにくいですよね。

断定表現は「自分が責任を持つ」と表明する意味合いもあります。ここぞという場面で、断定表現を用いてみましょう。

わかりやすい表現を用いる

説得力がある人は専門知識を持っていたとしても、誰にとってもわかりやすい表現を用いて説明することができます。

「自分には知識がある」と示すために専門用語や難しい言い回しをする人がいますが、そもそも話が伝わらなければ意味がありません。それどころか「この人は相手の目線に立てない人だ」と信頼を損なう可能性もあります。

相手を納得させたいのであれば、相手が理解できるよう表現することが前提条件となるのです。

相手のことについて調べる

説得力を高めたいのであれば、相手のことについて調べましょう。相手の抱えている疑問や課題について理解していれば、自然と的を射た提案になるだけでなく、「この人は、私(自社)についてよく調べている」と信頼を得やすくなるからです。

また、これは「わかりやすい表現を用いる」にも通じる取り組みです。相手の理解度を事前に把握していれば、最適な表現方法を提示しやすくなるでしょう。

明確な根拠を示す

数字やデータなどの明確な根拠を示すことで、説得力を飛躍的に高めることができます。これはとくに実績がない人にとって、非常に有効な手段となるでしょう。数字やデータは客観的な事実を示すため、自分に不足している「積み重ね」の部分を肩代わりしてくれるからです。

また数字やデータを活用することで、抽象的な内容を具体的に表現することができます。例えば、個人の主観で「実現可能です」と言っても抽象的で説得力がありませんが、データをもとに「他社の事例では○%の確率で実現できています」といえば、実現可能性を客観的に示すことができるわけです。

数字力を身につけることで説得力が大きく高まる

ここまでの解説のとおり、説得力は日々の振る舞いや実績などによって、時間をかけて構築される側面があります。そして、そうした積み重ねを代替してくれるものとして「明確な根拠」の活用もご紹介しました。ただ、数字やデータさえ示していれば説得力が生まれるかといえば、そう単純ではありません。

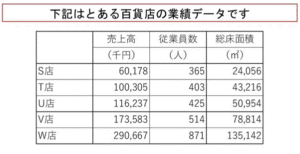

例えば、下の表は弊社の「ビジネス数学研修」で出題している課題で、「この5店舗のなかから優秀店をひとつ選び、報奨金を与えるとします。あなたはどの店舗を選びますか」というものです。

上の表から優秀店を選ぶ際には、以下のような評価基準が考えられます。

・売上が一番高い店舗

・従業員が効率的に働いている店舗

・店舗面積で効率的に売り上げている店舗

単純に「最も売上が高い店舗」で選んでしまうと、従業員数や総床面積で劣っている店舗が不利になってしまうので説得力がないように思えます。とはいえ現実には、都心の一等地のように総床面積や従業員数で劣っていても高い売上を上げる店舗もあります。

このようにビジネスでは、数字を示しても相手に必ず納得感を与えられるとは限らないのです。

いずれの方法を選ぶにしても、ここで注意すべきなのは「評価基準が変わると結果(選ぶ店舗)が変わる」ということです。この課題では報奨金が掛かっているわけですから、なぜその評価基準を選んだのかについて、説得力のある説明が求められるでしょう。

では、説得力のある説明を行うためには、何を学べばいいのでしょうか。その答えが弊社の研修でお伝えしている「数字やデータから素早くポイントを見つけだし、相手にわかりやすく伝える力ーー数字力」なのです。

弊社の研修プログラムは、受講者のレベルに合わせて「入門編」から「実践編」の4段階をご用意しておりますので、「昔から数学やデータが苦手で……」といった苦手意識を持つ方でも安心してステップアップしていくことができます。

なお、個人で「説得力を身につけたい!」という方には、弊社が運営するオンラインサロン「社会人の数字力向上サロン」をおすすめしております。サロンでは時事ネタなどをテーマとして、楽しみながら数字やデータに触れてスキルアップできる環境が整っていますよ。

弊社の「ビジネス数学研修」や「社会人の数字力向上サロン」について、少し興味を持っていただけたのではないでしょうか。「もっと詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、お気軽に以下のリンクからお問い合わせください。