深刻な人手不足のなかで企業が人材の選り好みをしてしまう原因として、「育成力の低下」や「人材への要求値の向上」といった社会的な背景と、「採用基準が不適切」や「採用手法がターゲットに合っていない」といった企業側の問題が挙げられます。

人材の選り好みを防ぐためには、仕事は代替可能という意識を持ち、採用戦略の見直しや育成体制の整備を進めていく必要があります。

今回は、最新の調査から人手不足の現状を確認したうえで、人手不足のなかで行われる選り好みの原因とその対策について解説していきます。

人手不足の現状と企業の選り好み

いまSNSなどで「人手不足というが、会社にとって都合の良い人材を選り好みしているだけではないのか」といった指摘が散見されます。

しかし、人手不足は現実に進行しており、それは実際にデータとしても表れています。まずは、企業が直面している人手不足の現状について確認していきましょう。

少子高齢化による人口減と人手不足

まず日本の総人口は少子高齢化により、2008年の1億2808万人をピークとして減少し続けています。そのなかでも生産活動の中心となる生産年齢人口(15~64歳)については、1995年の8726万人をピークとして減少し続けており、2025年5月1日現在で7352万人となっています。さらに2040年には6213万人、2050年には5540万人まで減少すると試算されています。

参考:総務省統計局「人口推計(2025年(令和7年)5月確定値、2025年(令和7年)10月概算値) (2025年10月20日公表)」

参考:内閣府「令和7年版高齢社会白書」

こうした生産年齢人口の減少に対してパーソル総合研究所では、2035年には7505万人/日の労働需要に対し、労働供給は7122万人/日に留まってしまうと試算しています。時間に換算すると、1日あたりで1775万時間の労働力が不足することになり、深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。

参考:株式会社パーソル総合研究所「労働市場の未来推計2035」

企業が感じている人手不足感

帝国データバンクの最新の調査によれば、正社員の人手不足を感じている企業の割合は2025年7月時点で50.8%、非正社員では28.7%となっています。2018年11月に過去最高値53.9%(非正社員では34.9%)が記録され、コロナ禍で一時的な減少が見られたものの、ここ数年は高止まりが続いています。

業種別では「建設」が68.1%で最も高く、「情報サービス(67.6%)」「メンテナンス・警備・検査(66.7%)」「運輸・倉庫(63.9%)」「金融(60.7%)」と続いていきます。いずれも人手不足を感じる割合が6割を超えており、業種によって人手不足の深刻度が異なることが見て取れます。

参考:株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」

人手不足による倒産数

帝国データバンクの調査によれば、2024年の人手不足倒産は342件で、2023年の260件から大幅に増加しており、2年連続で過去最多を更新しました。

業種別では「建設業」が99件で最も多く、「物流業」が46件で続きます。両業種だけで全体の42.4%を占めているのは、特筆すべき傾向といえるでしょう。とくに建設業は、時間外労働の上限規制と、高齢化の影響を顕著に受けていることが示されています。

参考:株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年)」

また最新の調査では、2025年上半期(4-9月)の時点ですでに214件の人手不足倒産が発生しており、3年連続で上半期内の過去最多を更新しています。

参考:株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年度上半期)」

企業が選り好みをしてしまう原因

人手不足は現実に進行している問題ではありますが、人材の選り好みする企業も現実として存在し、社内の人手不足を深刻化させているのも事実でしょう。ここでは、人材の選り好みをしてしまう原因について解説していきます。

育成力の低下

企業が選り好みをしてしまう最大の原因は、育成力の低下です。これまで日本企業は新卒一括採用によって人材を確保した後、OJTやジョブローテーションによって人材育成を進める体制を確立していました。採用後から人材を一から育て上げる仕組みと体力があったわけです。

しかし「失われた30年」などを背景として企業の体力は減少し、すでに終身雇用制度は形骸化しています。企業から新人を育てる余裕が失われた結果、より優秀な人材を獲得しようと選り好みが行われてしまうのです。

人材への要求値の向上

企業の育成力が低下しているのと同時に、社会全体で人材への要求値が上がりすぎていることも選り好みをしてしまう原因となっています。

技術革新に伴うデジタルスキルの高度化や、グローバル社会における問題解決力の複雑化など、現代のビジネスパーソンに求められる能力は格段に増えています。

一方で、企業には新人を育成していく体力・余裕がないため、優秀な人材の採用を目指すわけですが、ハイスキル人材をそう簡単に採用できるわけがありません。結果としていつまでも市場にいないような人材を求めて、選り好みとなってしまうわけです。

採用基準が不適切

選り好みをする企業側の問題として、採用基準が不適切であることが挙げられます。これは「ビジネスパーソンへの要求値の向上」とも密接に関わる問題です。

例えば、採用市場の状況を調べずに採用基準を設定すると、市場にほとんど現れないようなハイクラス人材を求めてしまい、いつまでも選り好みをしてしまうような状態となります。とくに人手不足による売り手市場のなかでは、提示できる条件や自社のブランド力など「求職者から見た自社の価値」を踏まえて採用基準を設定しないと、結果的に選り好みにつながってしまうでしょう。

なお、採用基準については「採用基準とは 各項目の決め方・明確化について解説」で詳しく解説しています。

採用手法がターゲットに合っていない

採用手法がターゲットに合っていない場合、結果的に選り好みのような状態に陥ってしまう可能性が高まります。

例えば、マネジメント経験者などの優秀な人材の獲得を目指す場合、求人広告による募集などの「待ちの姿勢」だけでは、なかなか求める人材に出会えません。その結果として、応募があっても採用には至らず、選り好みをしている状態になってしまうわけです。

この場合はスカウトなどの「攻めの採用」を用いるほうがミスマッチもなく、コストも押さえられる可能性があります。

早期離職への警戒

企業側が選り好みをしてしまう理由として、早期離職を警戒していることも大きいでしょう。人材の流動化が進むなかで「辞めなそうな人材」を重視する企業は少なくありません。

もちろん、慎重に自社とのマッチ度を測ることは大切です。しかし、辞めなそうな人材を選り好みするよりも、福利厚生の充実や労働環境の改善など、社員が辞めないような環境を作ることのほうが健全で効果的でしょう。

なお、早期離職への対策については「早期離職の理由と必要な対策」で詳しく解説しています。

選り好みを止めるために必要な取り組み

選り好みを止めるためには、マインドの切り替えや採用戦略の見直しがなどが求められます。ここでは、それらの取り組みについて解説していきます。

仕事は代替可能という意識を持つ

選り好みを避けるためのマインドとして「ほとんどの仕事は代替可能」という意識を持つことが大切です。

実際、総理大臣や県知事が急に職務を継続できなくなったとしても、行政が瓦解するわけではありませんよね。その欠けたポジションには誰かが座り、組織は何とか回るものなのです。ですから「この能力を持つ人でないと、仕事は務まらない」という考えは、一度白紙に戻してみましょう。

逆に言えば、人材の選り好みをしなければその仕事・事業が成り立たないのだとしたら、すでに組織としてその仕事・事業を推進する力がないと考えたほうがよいでしょう。

採用戦略の見直し

「採用基準が不適切」や「採用手法がターゲットに合っていない」で解説したとおり、採用戦略に問題があると、無自覚でも選り好みを行なってしまうリスクが高まります。

まずは求職者から見た自社の価値を正確に把握するため、競合分析などに取り組みましょう。これと並行して採用ターゲットを明確に定めて、採用チャネル・手法を選定していきます。

自社の立ち位置や求める人材の市場価値などを正確に掴めば、選り好みをかなり減らすことができるでしょう。

なお、採用戦略の立て方については「採用戦略とは 戦略の立て方と活用すべきフレームワークを解説」でも詳しく解説しています。

育成体制の整備

人手不足の現在、求める条件をすべて満たした人材が入社してくれる可能性はきわめて低いといえるでしょう。「仕事は代替可能」という意識で条件を緩和し、不足分は自社で育てていく体制を整えておく必要があります。

とはいえ「指導者がいない」「育成ノウハウが不足している」といった課題を感じている企業も多いと思います。こうした課題に対しては、外部研修をはじめとしたアウトソーシングの活用を検討すべきでしょう。

「数字力」を高めて人材の選り好みを防ぐ

人手不足によってビジネス環境が著しく変化するなかで、無自覚的に人材の選り好みをしてしまう企業は少なくありません。これを防ぐためには、思い込みや希望的観測に左右されないよう、市場の分析やデータに基づいた意志決定が求められます。

しかしその一方で、人事部や採用担当者のなかには「数字を扱うのが苦手」「データの活用に慣れていない」といった、数字に対する苦手意識を持つ方もいます。こうした体制だと採用戦略や候補者の評価が感覚的なものになりがちで、人材の選り好みにつながります。

そうした状況を打破するための取り組みとしておすすめしたいのが、弊社オルデナール・コンサルティングの「ビジネス数学研修」です。弊社の研修は「数字・データに苦手意識を持つ人」も対象としており、「入門編」から「実践編」の4段階で受講者のレベルに合わせてデータリテラシーを育んでいきます。

ではここで、弊社の研修内容の一部をご紹介しましょう。

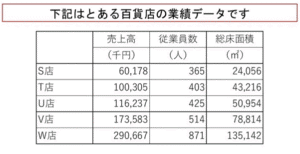

このデータは、ある百貨店系列の売上高、従業員数、総床面積をまとめたもので、課題では「この5店舗のなかから優秀店をひとつ選び、報奨金を与えるとします。あなたはどの店舗を選びますか」について考えていきます。

優秀店を選ぶ際には、以下のような評価基準が考えられます。

・売上高

・従業員が効率的に働いている店舗

・店舗面積で効率的に売り上げている店舗

単純に「最も売上高の良い店舗」で選んでしまうと、従業員数や総床面積で劣っている店舗が不利になってしまいます。とはいえ、現実には都心の一等地のように、総床面積や従業員数で劣っていても立地を武器に売上を上げる店舗もあるでしょう。明確な正解のない、悩ましい問題ですよね。

いずれの方法を選ぶにしても、ここで注意すべきなのは「評価基準が変わると結果(選ぶ店舗)が変わる」ということです。この課題では報奨金が掛かっているわけですから、なぜその評価基準を選んだのかについて納得できる根拠を示すことが求められるでしょう。

そしてこれは、採用活動で選り好みをせずに審査していく際にも役立つ力です。このように、弊社のカリキュラムでは実際のビジネスシーンを想定した課題をご用意しておりますので、学びの内容が業務に結びつきやすく、実務で活きるスキルを身につけることができます。

「勘やフィーリングに頼る採用活動を見直したい」「データを根拠とした意思決定を組織に根付かせたい」といった課題にお悩みでしたら、ぜひ弊社の「ビジネス数学研修」の活用をご検討ください。

オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します

続きを読む