教え上手な人は、「相手は自分とは違うと理解している」「周りの人を巻き込む」「学びの姿勢を忘れない」「構造化スキルを持っている」などの特徴を持っています。頭が良い、思いやりがあるといった抽象的な理由ではなく、明確な理由があるのです。

今回は教え上手な人が持っている特徴や、教え上手になるためのテクニック・ポイントについて解説していきます。

教え上手な人の特徴

部下や後輩を持つと、人に教えることの難しさを痛感しますよね。その一方で「この人は教え方が上手だな」と感じる先輩や上司に出会った経験が一度はあると思います。その差はどこにあるのでしょうか。

まずは、教え上手な人の特徴を確認していきましょう。

相手は自分とは違うと理解している

教え上手な人は、相手は自分とは違うと理解しています。「何を当たり前のことを」と思うかもしれませんが、これを実践するのは決して簡単なことではありません。

実際、自分が常識と思っていることや、自分が苦もなくできたことは、つい相手もできると思いがちです。誰もが経験のあることと思っていたことが、自分の周りだけの文化だった……なんて経験は誰しも一度はあると思います。

教え上手な人は「自分と相手のあいだには知識量や考え方にギャップがある」と常に気を配り、相手本位で考えることができる人なのです。

相手のペースに合わせることができる

「相手は自分とは違うと理解している」とも深く関わりますが、教え上手な人は相手のペースに合わせることができます。

教えるのが下手な人ほど相手の都合や反応を気にせず、一方的に話を進める傾向があります。いくらわかりやすい内容だとしても、相手の理解を待たずに話し続けては伝わるものも伝わりません。

何かを教える際には、相手の表情や仕草といった非言語コミュニケーションにも気を配る、いわゆる「傾聴力」がポイントになるといえるでしょう。

周りの人を巻き込む

教え上手というと、何でも一人で指導できるイメージを持つかもしれませんが、実は周りの人を巻き込んで指導しています。とくに人材育成においては、部下や後輩のコネクションを増やしてあげることが非常に有益だからです。

ビジネスにおける「引き出し」は自分のスキルや経験だけではなく、人脈も含まれます。例えば、自分のスキルでは解決できない問題に直面しても、専門家とのコネクションがあれば解決の糸口が掴めでしょう。

逆にいえば、問題解決にあたって詳しい人に指示を仰ぎたいと思っても、「誰がその問題に詳しいのか」「頼みごとができるほどの関係性を構築できているか」などが問題となるわけです。

その点で教え上手な人は、自分ですべて教えるのではなく、部下や後輩が選択肢を増やせるように周りを巻き込んで指導にあたっているのです。

なお、人を巻き込む力については「巻き込み力とは 必要なスキルや迷惑と思われてしまう原因を解説」でも詳しく解説しています。

学びの姿勢を忘れない

教え上手な人は、学びの姿勢を忘れません。人に教える立場に就いたということは、教わることより教えることのほうが多いということでしょう。しかし、そうした立場が長くなるほど「教わる側の気持ち」が薄れていってしまい、相談に来た部下をぞんざいに扱ってしまったり、的外れな指導をしやすくなったりします。

その点で学びの姿勢を忘れない人は、教わる側の心苦しさや悩みなどを理解していますので、共感を持って指導にあたることができます。

また学び姿勢は、指導者としての知識・スキルのアップデートを怠らないということでもあるので、さらに教え上手になっていくわけです。

構造化スキルを持っている

教え上手な人は、構造化スキルを持っています。構造化とは、物事の全体像と構成要素を明らかにし、それぞれの要素の関係性を整理することです。

部下や後輩の「わからない」に対して、相手がどの部分を理解できていないのか把握するためには、指導者側が問題の全体像や構成要素をしっかりと把握している必要があります。

例えば、よく「全部わかりません」という人がいますが、導入部分を教えてあげるだけで、芋蔓式に理解が進む場合があります。これも構造化スキルによって相手が「全部わからない」のではなく、単に問題の捉え方がわかっていないだけと見抜いた典型といえるでしょう。

また、教え上手な人は比喩(例え話)が得意ですが、これも構造化スキルによって問題の本質や関係性を理解しているからこそ、似た問題で例えることができるわけです。

要約力がある

わかりやすい教え方に欠かせないのが要約力です。話の長い校長先生ではありませんが、長々と説明しても話の要点が掴みにくくなり、聞き手の集中力も下がります。

教え上手な人は物事の要点を素早く掴み、わかりやすく伝える技術を持っています。手短に済ませると相手に伝わったのか不安に感じるかもしませんが、丁寧に時間をかければわかりやすいわけではないです。

要約力は構造化スキルとも深く関わる能力であり、本質を見抜く力と言い換えてもよいでしょう。

教え上手になるためのテクニックやポイント

ここでは、教え上手に近づくための簡単なテクニックやポイントをお伝えしていきます。

わかりやすい言葉を使う

教え上手になるための今すぐできるテクニックとして、まずはわかりやすい言葉を使ってみましょう。

とくに普段から同僚や同業者とばかり話す環境だと、つい専門用語や業界用語を使ってしまいます。しかし、新人や他業種の人からすれば言葉の意味自体がわからないので、いくら丁寧な説明でも理解が進みません。

これは言葉に限った話ではなく、ときには図や映像などを用いて、相手にとってわかりやすい表現方法を選ぶことが大切です。

相手に期待をかける

教え上手になりたいのなら、相手に期待をかけてみましょう。これはピグマリオン効果(ローゼンタール効果)という、他者からの期待を受けることでパフォーマンスが高まる心理的効果を活用したテクニックです。

ただ疑問に答えるだけでなく、相手のモチベーションが上がるような期待の言葉をかけることで、相手が成果を上げる可能性が高まるわけです。

またこれは、教わる側の尋ねやすさにも関わってきます。教わる側は「わからないことが恥ずかしい」「時間を取ってもらい申し訳ない」といった気持ちを少なからず感じるものです。しかし指導者からの期待の言葉があれば、こうした引け目も消え、気持ちが軽くなるわけです。

指導の主体は自分と示す

「周りの人を巻き込む」を実行する際に気をつけるポイントとして、指導の主体は自分であると示すことが挙げられます。

とくに新入社員は社内の人間関係を把握していませんから、複数の人から異なることを教えられると、誰の言葉を優先すればいいかわからなくなってしまいます。あらかじめ指示の優先順位を明確にしておけば、余計な不安を感じずに済むでしょう。

理想通りに育てようとしない

教え上手になるための重要なポイントは、自分の理想通りに育てようとしないことです。

例えば、部下が「Excelの関数がわからない」と相談しに来て、結局関数を身につけることができなかったとします。これで話が終わってしまうと、部下の失敗体験になるだけでなく、指導者側にとっても「自分は教えるのが下手だ」と挫折を感じてしまいます。

しかしここで理想を追いかけず、部下に対して「関数はAさんが得意だから頼んでみよう」という選択肢を与えれば、ひとまず問題は解決できます。

もちろん、理想は部下が関数を取得することです。しかし、その理想に縛られていると、覚えの悪い部下に対して苛立ちを感じてしまう恐れがあります。それは自分にとっても部下にとってもよくありませんよね。

理想を追い求めず、ときには別の方法で問題解決を図り、長期的な目線で指導にあたることで心の余裕にもつながります。結果的に、部下の成長を促進することにもなるでしょう。

「ビジネス数学研修」で教え上手になろう!

なぜビジネスシーンで「教える」が難しいのかというと、問題に対して必ずしも正解があるとは限らないからです。例えば、後輩から「営業先の優先順位はどう決めたらよいでしょう」と相談されても、明確に順位付けができない場合も多いですよね。そして、そんな場面でこそ「どうしてその優先順位にしたのか」について、根拠を持って説明する力が求められます。

そこで役立つのが、弊社の「ビジネス数学研修」でお伝えしている「数字力」です。では実際に弊社の研修で出題している課題を通じて、数字力がどのように教え上手につながるかをご説明しましょう。

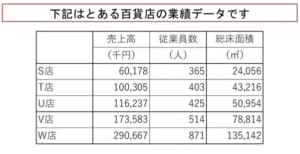

このデータは、ある百貨店系列の売上高、従業員数、総床面積をまとめたもので、課題は「この5店舗のなかから優秀店をひとつ選び、報奨金を与えるとします。あなたはどの店舗を選びますか」というものです。

優秀店を選ぶ際には、以下のような評価基準が考えられます。

・売上高

・従業員が効率的に働いている店舗

・店舗面積で効率的に売り上げている店舗

単純に「最も売上高の良い店舗」で選んでしまうと、従業員数や総床面積で劣っている店舗が不利になってしまいます。とはいえ、現実には都心の一等地のように、総床面積や従業員数で劣っていても立地を武器に売上を上げる店舗もあるでしょう。明確な正解のない、悩ましい問題ですよね。

いずれの方法を選ぶにしても、ここで注意すべきなのは「評価基準が変わると結果(選ぶ店舗)が変わる」ということです。この課題では報奨金が掛かっているわけですから、なぜその評価基準を選んだのかについて納得できる根拠を示すことが求められるでしょう。

そしてこれは、上で挙げた「営業先の優先順位をどう決めるか」にも通じることです。明確な正解のない課題に対して、選択の根拠まで教えることこそ「教え上手」となるわけです。

こうした課題を通じて、弊社の研修では「数字やデータから素早くポイントを見つけだし、相手にわかりやすく伝える力」である数字力を伸ばしていきます。人に何かを教える際にも欠かせないスキルであることがおわかりいただけたと思います。

なお、個人で「教え上手になるためのスキルを磨きたい!」という方には、弊社が運営するオンラインサロン「社会人の数字力向上サロン」をおすすめしております。サロンでは時事ネタなどをテーマとして、楽しみながら数字やデータに触れてスキルアップできる環境が整っていますよ。

弊社の「ビジネス数学研修」や「社会人の数字力向上サロン」について、少し興味を持っていただけたのではないでしょうか。「もっと詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、お気軽に以下のリンクからお問い合わせください。

オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します

続きを読む