ビジネスモデルの作り方 基本要素や作成のポイントを解説

ビジネスモデルとは「誰に対し、どのような価値を届けることで収益を上げるか」をまとめた仕組みであり、大きく分けて「Who(ターゲット)、What(価値)、How(提供)、Why(収益構造)」の要素で構成されます。

実際にビジネスモデルを作るためには「基本的なビジネスモデルの確認」「他社のビジネスモデルの分析」「アイデア出しと選定」などの取り組みが必要となります。

今回は、ビジネスモデルの基本要素を解説したうえで、ビジネスモデルの作り方とそのポイントについて解説していきます。

ビジネスモデルとは

ビジネスモデルとは、企業が利益を生み出すために、誰に対してどのような価値を届けて、どうやって収益を上げるかについてまとめた仕組みのことです。

仮に、全く同じ商品を売り出すA社・B社があったとしても、ビジネスモデルが違えば全く異なる会社となり得ます。

そして残念ながら、どの企業にも適用できるような完璧なビジネスモデルは存在しません。極端な例ですが、大企業が行う億単位の事業と、一人起業で手の届く範囲で完結する事業とでは、ターゲットも投資額も全く異なります。既存のビジネスモデルを参考にしつつも、自社に合った最適解を模索していくことが求められるわけです。

ビジネスモデルを構成する4つの基本要素

ビジネスモデルを作るにあたり、まずはビジネスモデルを構成する4つの基本要素について理解しておく必要があります。

Who(誰に:ターゲット)

ビジネスモデルを構成する基本要素のひとつ目がWho(誰に)、つまり顧客・ターゲットは誰なのかです。

顧客・ターゲットについて具体的かつ詳細に分析し、そのイメージを明確にすることで、どのような「価値」が求められており、どうやって「提供」すれば届きやすいのかが掴みやすくなります。

What(何を:価値)

二つ目がWhat(何を)で、顧客にどのような価値を届けるかについて考える必要があります。

届けたい価値(商品・サービス)があり、ビジネスを立ち上げる場合も多いと思います。しかし、届けたいものを一方的に提示するだけでは、ビジネスは成立しません。「顧客から見てどの程度の価値があるのか」「対価(お金)に見合う価値はあるのか」まで検討することが求められます。

How(どのように:提供)

三つ目がHow(どのように)で、顧客に対してその価値をどのようにして提供するかについて考えましょう。

わかりやすい例が「店頭販売か、オンライン販売か」で、どちらを選択するかで集客の方法も変わってきます。店頭販売であれば周辺地域へのチラシの配布、オンラインであればweb広告など、ビジネスモデルが大きく変化します。

膨大な情報が飛び交う現代において、顧客・ターゲットへ効率的かつ効果的に価値を届ける方法こそが最も重要といっても過言ではないでしょう。

Why(なぜ:収益構造)

四つ目のWhy(なぜ)はこれまで3つよりも少々複雑で、なぜそれが利益につながるのかについて深堀りしていきます。

具体的には、「自社がどの段階で収益を上げるのか」「コストはどの程度かかるのか」などを明確にしていく必要があります。コストを踏まえて顧客にとって適切な価格を提示できるか検討したり、入金や支出のタイミングを確認したりと、より踏み込んで収益構造を明確にしていくのがWhy(なぜ)です。

ビジネスモデルの作り方

ここからは、ビジネスモデルの作り方とその流れについて解説していきます。

基本的なビジネスモデルの確認

ビジネスモデル作りの一歩目は、基本的なビジネスモデルの確認です。現在主流となっているビジネスモデルを確認して、自社が目指すおおよその方向性を定めましょう。

〈基本的なビジネスモデルの例〉

・物販モデル

・広告モデル

・小売モデル

・サブスクリプションモデル

・コンサルティングモデル

・マッチングモデル

・フランチャイズモデル

・フリーミアムモデル

上に挙げた例は一部に過ぎず、技術革新によってビジネスモデルもアップデートされています。

例えば、サブスクリプションモデルは2019年に「新語・流行語大賞」にノミネートされたことから新しいビジネスモデルと思われがちですが、その起源は17世紀の新聞・雑誌の定期購読まで遡ることができます。古いビジネスモデルであっても、現在のビジネスシーンに当てはまる好例といえるでしょう。

他社のビジネスモデルの分析

基本的なビジネスモデルを確認したら、他社のビジネスモデルの分析を進めていきましょう。現在進行形で成功しているビジネスモデルや、競合他社のビジネスモデルを研究していくことで、成功の鍵が見えてくるはずです。

例えば「競合他社はなぜその販売方法を選択したのか」を掘り下げて考えることで、業界や顧客の特性が見えてきます。また、すでに温めているアイデアがあるのであれば、そのアイデアを実践して成功している事例を集めて研究するのもよいでしょう。

分析の際にとくに注意したいのが、自社の事業規模とマッチしているかどうかです。例えば、一人起業で大企業のビジネスモデルを研究してもあまり参考にはなりません。先行事例を集める際は「初期投資額や固定費を確保できるか」「事業を運営するだけの人員がいるか」などに注意しましょう。

アイデア出しと選定

ビジネスモデルの分析の次は、アイデア出しと選定を行います。

まずは自社の業界、あるいは参入予定の業界で主流となっているビジネスモデルに対し、新たに通用するモデルはないかなどを考えてみましょう。アイデア出しの段階では、よほど荒唐無稽なものでない限り、できるだけ数を出して柔軟に検討していくことが大切です。

良いアイデアが出揃ったら、選定を進めていきます。このときポイントとなるのが、消費者にとって価値があるかを忘れないことです。いくら革新的なアイデアを思いついても、それが消費者にとって価値がなければ意味がないからです。

実現可能性を踏まえて最終決定

選定を進めたら、いよいよ最終的に採用するビジネスモデルを選びます。このときに基準となるのが実現可能性です。

具体的には、コストと収益のバランスやリソース、法律の問題などを踏まえて、ビジネスとして成立するのかをシビアに検討していきましょう。

ビジネスモデルを作る際のポイント

最後に、ビジネスモデルを作る際のポイントをお伝えします。

お金を払ってもらうための意識作り

新たなサービス・商品を創出する場合、消費者にお金を払ってもらうための意識作りが大きな壁となります。

多くの人は、体験したことのないサービスや商品に対してはお金を出し渋るものです。消費者自身にもそれが価値のあるものかわからないからです。

これを解決するためのひとつの手段として、類似するサービス・商品との比較があります。「○○と同じことができ、○○よりも安い・簡単」といったアピールをすれば、消費者にとっても価値を想像しやすくなります。

このように、消費者に「お金を払う価値があるもの」と認識してもらうために、価値の示し方に着目してビジネスモデルを構築することも大切です。

フレームワークを活用する

ビジネスモデルを作るといっても、具体的に何をすればいいかわからないという人も多いでしょう。そんなときは、フレームワークを活用するのがおすすめです。

例えば「ビジネスモデルキャンバス(BMC)」は、ビジネスモデルに盛り込むべき要素を可視化するフレームワークであり、以下の9要素で構成されたシートを作成します。

・顧客セグメント(Customer Segments)

・価値提案(Value Proposition)

・チャネル(Channels)

・顧客との関係(Customer Relationships)

・収益の流れ(Revenue Streams)

・経営資源(Key Resources)

・主要活動(Key Activities)

・パートナー(Key Partners)

・コスト構造(Cost Structure)

シートについては、インターネット上でも簡単に無料のテンプレートを発見できるので、これらを活用して作成してみるのもよいでしょう。ビジネスモデルキャンバスを作成することで、ビジネスの全体像をシンプルに表すことでき、改善点や新たなアイデアを見つけやすくなります。

ビジネスモデル作りで避けては通れない「数字」

ビジネスモデルを作る際に避けては通れないのが「数字」です。よく定年後の夢として飲食店を開き、1年足らずで閉店してしまうという話がありますが、これは数字を根拠としてビジネスモデルを考えていない失敗例の典型です。誰かに届けたいサービスや商品があることは素晴らしいですが、収益の流れや経営資源、コスト構造など、数字から目を背けては生き残るビジネスモデルは作成できないのです。

仮に「自社製品を毎月100個販売して、◯◯万円を売上げたい」と目標を立てるのであれば、「市場規模に対して適した目標値か」「流通や広告でどの程度のコストが必要か」など、様々な角度から数字を確認して妥当性を検証する必要があります。

そして目標数の妥当性を高めたいのであれば、「競合他社が類似商品を毎月200個販売しているので、規模で劣る自社は半分の100件を目指す」といった客観的なデータを示すことも大切です。

しかし、こうしたビジネス感を磨く機会はそうあるものではありませんよね。弊社の「ビジネス数学」は、まさにこのようなビジネスにおける数字やデータの活用方法についてお伝えする人材育成プログラムとなっております。

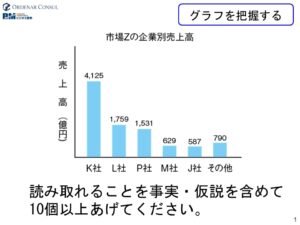

ここで少しだけ弊社の研修内容をご紹介しましょう。下の棒グラフはある市場の企業別売上高を示すものであり、ビジネスモデルを作る際にも似たようなデータを確認することがあると思います。

課題の内容は「グラフから読み取れる事実・仮説を10個以上を挙げる」というもので、狙いは「現状把握」「仮説立案」「検証・実行」のプロセスを学ぶことにあります。

このように弊社では、ビジネスシーンで求められる「把握力、分析力、選択力、予測力、表現力」の5つの要素を「数字力」として示し、数字から情報を読み解く力や、データをもとに将来を見通す力などを学ぶプログラムをご用意しております。

また、弊社では企業向けの「ビジネス数学研修」だけでなく、個人向けのオンライサロン「社会人の数字力向上サロン」も運営しておりますので、「起業を目指すために数字への苦手意識を克服したい!」「ビジネスモデル作成のために財務諸表の見方や、統計データの見方を学びたい!」という方々がお互いに高め合える環境が整っております。

弊社の研修プログラムやビジネス数学について「もっと詳しく知りたい!」と思っていただけましたら、ぜひお気軽に以下のリンクからお問い合わせください。

オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します

続きを読む