合意形成とは、関係者の意見が一致するように取り計らうことであり、ビジネスにおいては意志決定のために欠かせないプロセスとなります。

合意形成の方法は大きく「目的・理由・課題の明確化」「関係者の意見の取りまとめ」「話し合いの場の設定」などの5ステップで示すことができ、「ファシリテーションスキル」や「傾聴力」などのスキルが求められます。

今回は合意形成の方法や必要となるスキル、合意形成のコツなどについて解説していきます。

合意形成とは

合意は「お互いの意見が一致すること」という意味であり、ビジネス用語としての合意形成は「関係者の意見が一致するように取り計らうこと」と解釈すればよいでしょう。コンセンサスと言い換えることもありますが、これも「意見の一致」という意味です。

人間が組織立って行動する以上、明快な経営目標を掲げる会社であっても意見の衝突は生じてしまいます。そのため、合意形成は意志決定のために欠かせないプロセスとなります。

また、合意形成なしに独断で意思決定を行なってしまうと、他のメンバーにとってそのプロジェクト等は他人事になってしまい、一体感が失われます。「チーム内や関係者に当事者意識を持ってもらう」ことも、合意形成の重要な目的として挙げられるでしょう。

5ステップでわかる合意形成の方法

合意形成の方法を5ステップにまとめて解説していきます。

目的・理由・課題の明確化

合意形成を目指す際の最初のステップとして、目的とその理由・根拠の明確化が挙げられます。

例えば「最新AIツールの導入」について合意形成を図りたいのであれば、「業務効率化」という目的だけでなく、さらに踏み込む必要があります。具体的なシチュエーションを挙げ、「現在約○分かかっている業務を省略できる」といった根拠を提示するべきでしょう。

同時に、事前に想定される課題を整理しておくことも大切です。「最新AIツールの導入」の例でいえば、コストなどの定量的問題、心理的な不安などの定性的問題が障壁となると考えられます。

とくに定性的問題は、課題の所在が曖昧になりがちです。一言で「心理的な不安」といっても「AIに対する不信感」かもしれませんし、「最新機器を扱えるかという不安感」かもしれません。課題を深堀りして明確化することがポイントとなります。

関係者の意見の取りまとめ

目的・理由・課題が明確になれば、それに対する関係者の意見やスタンスも明確になるはずですので、これらを取りまとめていきましょう。合意形成を目指して自説の裏付けなどに注力することも大切ですが、関係者の意見や心情に配慮がないと納得感を得ることはできません。

社外のステークホルダーのように対面するまで意見をくみ取れない場合は、相手の立場や状況を踏まえて、できるだけ挙がってくるであろう反論等を想定しておきましょう。

会議(話し合いの場)の設定

合意形成を目指すためには、しっかりと意見をぶつけ合う会議(話し合いの場)が必要となります。

関係者の人数が多い場合は必要なメンバーを選定し、事前に議題や主要な意見なども共有しておきましょう。「日本の会議は何も決まらない」などとよく言われますが、ここではしっかりと「合意形成を目指した会議」として準備することが大切です。

アクションプランの検討

会議では改めて関係者の意見を確認していきます。仮に「最新AIツールの導入」という目的であれば、「セキュリティ面に不安はないのか」「ツールの使い方は誰が教えるのか」など様々な角度から意見・反論が挙がることでしょう。

意見が出揃ったら、それを解決するようなアクションプランを検討していきます。例えば、ツールの使い方や心理的な抵抗に対しては「事前研修の実施」などの解決法が考えられます。関係者が挙げた懸案事項をできるだけ解決し、各々が納得する着地点に至るようなアクションプランを検討することで、合意形成に近づきます。

合意内容の実行・検証

会議で合意が取れたら、その内容をしっかりと実行することが大切です。上で挙げた「事前研修の実施」でいえば「誰が・いつ・どこで」を明確にしておき、行動に移すことが求められます。

また「最新AIツールの導入」の結果や、事前研修の効果などについて検証を行うことも大切です。「合意だけ取って結果は曖昧なまま」で終わってしまうと、関係者からの信頼感を失い、次の合意形成の機会で不利になる恐れがあるからです。どのような結果であっても検証まで共有することが継続的な合意形成へとつながっていきます。

合意形成に必要なスキル

合意形成の方法や流れを理解していても、それを実現するためにはいくつかのスキルが必要となります。それぞれ解説していきましょう。

ファシリテーションスキル

合意形成のためのスキルと言っても過言ではないのが、ファシリテーションスキルです。ファシリテーションは「人々の活動が円滑に進むように舵取りをすること」という意味で、とくにビジネスにおいては「会議や商談を円滑に進めるためのスキル」を指します。

ファシリテーションスキルは複合的なスキルであり、例えば目的の明確化や会議の参加者の選定、意見の要約・整理などもファシリテーションに含まれます。そのため「これを学べばファシリテーションスキルが身につく」という正解はなく、以下で解説していく傾聴力やロジカルシンキングなどを学び、少しずつファシリテーションスキルを高めていきましょう。

傾聴力

「関係者の意見の取りまとめ」において欠かせないのが傾聴力です。傾聴力とは、受容と共感によって相手を理解するスキルです。ただ真剣に話を聞くという意味ではなく、表情やジェスチャーなどの非言語コミュニケーションから相手の意図を汲み取ることも傾聴力に含まれます。

関係者のなかには議題の背景を理解していなかったり、立場などを気にしたり、なかなか意見を出せない人もいるでしょう。そうした人たちでも意見を発信しやすくするために傾聴力が求められます。

ロジカルシンキング(論理的思考)

ロジカルシンキング(論理的思考)とは物事に筋道を立てた、矛盾なく整理された考え方のことです。関係者から挙げられる様々な意見を整理し、要点を汲み取って意見を一致させるためには、このロジカルシンキング(論理的思考)が欠かせません。

一見すると異なっているように見える意見も、論理的に整理することで「本質では共通する部分がある」などの発見が得られる場合も多々あります。異なる意見が集まる場で合意形成を図る際、最も重要になるスキルといえるでしょう。

アサーティブコミュニケーション

アサーティブコミュニケーションとは、相手の意見を尊重しつつ、自身の主張を伝える手法です。「誠実」「対等」「率直」「自己責任」の4つの柱によって成り立ち、これを実践することで友好的なコミュニケーションが形成されます。

具体的には、アサーティブコミュニケーションを実践することで「相手の意見を踏まえたうえで、自身の考えを伝える」「上下関係に左右されない対等な意見交換」などが実現されるようになり、建設的な意見の交換が活発化します。組織全体でアサーティブコミュニケーションを取り入れれば、合意形成も円滑に進むようになるでしょう。

なお、アサーティブコミュニケーションについては「アサーティブコミュニケーションとDESC法による実践」で詳しく解説しています。

合意形成に大切なこととコツ

最後に、合意形成に大切なこととコツについてお伝えしましょう。

すべての意見を引き出す

合意形成を達成するための大切なポイントとして、会議の参加者の意見をすべて引き出すことが挙げられます。「意見を出し切ることができなかった」といった後悔があると、十分な納得感が得られずにわだかまりが残ることになるからです。

参加者のあいだで上下関係などが形成されてしまっている場合は「匿名で意見を書き出して誰の意見かわからないようにする」といった工夫で、安心して意見を出せるような状況を作ることもコツのひとつです。

反対意見の深堀り

合意形成を達成するためのコツとして、反対意見の深堀りが挙げられます。

ビジネスシーンでは、誰もが本音で意見を出すわけではありません。もっともらしい反対意見を述べて、合意形成を阻もうとする人もいるでしょう。こうした反対意見と真正面から向き合ってしまうと、無理難題を押し付けられて合意形成が困難になる恐れがあります。

そのような事態を防ぐためには、意見の根拠などを深堀りして「本当にその問題を憂慮して意見を出しているのか」を確かめる必要があります。例えば、コストを理由とした反対意見が挙がった場合、本当にコストを憂慮しているのならば「何円であれば妥協できるラインなのか」について明確に説明できるはずです。

意見の深堀りばかりしていると話し合いが遅延してしまうので、建設的な意見であるかを確認する方法として、ここぞの場面で実践してみるとよいでしょう。

合意形成の根拠として欠かせない「数字とデータ」

合意形成を達成するためには、意見の根拠として数字やデータを示すことが大切です。数字・データは客観的かつ公平な事実を示すことから、関係者の納得感にも深く関わります。

例えば、コミュニケーションの活性化を目的として「フリーアドレス制」を導入するとします。しかし、フリーアドレスは「チームのコミュニケーション不足を招く」「席を探すことがストレスになる」といったデメリットが指摘されており、関係者からも反対意見が挙がることが予想されます。そんななかで合意形成を達成するためには「実際にフリーアドレスを導入することで、離職率を◯%下げたというデータ(事例)がある」と示す必要があるでしょう。

ただその一方で「数字が苦手で、データを集める習慣がない」「データの見方がわからないので、根拠になるデータを見分けられない」など、データ収集の段階で躓いてしまうビジネスパーソンも少なくありません。

そして問題なのが、いま世間で提供されている研修カリキュラムの多くは「データサイエンティスト」や「AI人材」といった専門職の育成を目指すものばかりで、データ活用の初歩について学ぶ機会がほとんどないということです。これでは数字やデータに苦手意識を持つ人たちがますます取り残されてしまいます。

そんな状況を打破すべく弊社オルデナール・コンサルティングが取り組んでいるのが、「数字に苦手意識を持つ普通の人」に向けた教育――「ビジネス数学研修」です。弊社の研修では数字やデータの扱い方を「入門編」から「実践編」の4段階で学んでいき、受講者のレベルに合わせてデータリテラシーを育んでいきます。

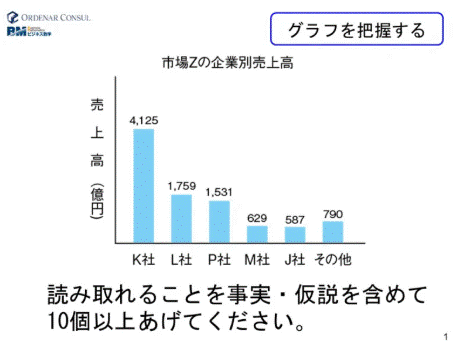

例えば「入門編」では、下のような企業別売上高のグラフから「読み取れる事実・仮説を10個以上を挙げる」という課題を出しています。

この課題の狙いは「現状把握」「仮説立案」「検証・実行」のプロセスを学ぶことにあり、ビジネスにおけるデータ活用の基礎を身につけることができます。 「合意形成に至らず、社内の足並みが揃わない」「データを根拠とした意思決定を徹底したい」といった課題にお悩みでしたら、ぜひ弊社の研修をご検討ください。

オルデナール・コンサルティング合同会社は「ビジネスで活用する数字力向上」に特化した人材教育サービスをご提供します

続きを読む