数学が苦手でも簿記は取得できる 必要な準備と勉強のポイントを解説

簿記の勉強を始めようと思いつつも「学生時代から数学が苦手」と躊躇う方は少なくありません。しかし実は、簿記の資格を取るのに高度な数学の知識は必要ないのです。簿記3級であれば、四則演算(足し算、引き算、かけ算、わり算)ができれば十分。

今回は、数学が苦手でも簿記の資格が取れる根拠を解説したうえで、数学が苦手な人が行うべき準備と勉強のポイントをお伝えしていきます。

数学が苦手でも簿記の資格は取れる

まず結論として、数学が苦手でも簿記の資格を取ることはできます。簿記3級までは、四則演算(足し算、引き算、かけ算、わり算)ができれば十分です。

では、数学が苦手でも簿記の資格が取れる根拠について、少し深堀りしていきましょう。

簿記と数学の関係性

まずは、簿記と数学の関係性です。そもそも簿記とは、企業の経営活動にまつわるお金やモノの出入りを帳簿に記録し、経営成績や財務状況を明らかにする技術のことです。

対して数学は、数量や空間図形の性質について研究する学問です。学校数学では数字や記号などの活用を通して、問題解決力や論理的思考力を養うことが目的となっています。

こうして言葉として表すとわかりやすいと思いますが、簿記と数学の目的は全く別物です。同様に、簿記検定も企業のお金の流れを記録・整理するスキルを測るものであり、数学的な計算力を要求する検定ではないのです。

簿記で求められる算数・数学の知識の範囲

簿記で正確な数値を導くために、算数または数学の知識が求められるのも事実です。ただ前述のとおり、簿記3級であれば四則演算(足し算、引き算、かけ算、わり算)ができれば十分です。つまり、算数の範囲内で対応できるわけです。

ただ、簿記2級からは「工業簿記」が出題され、中学生レベルの数学の知識が求められます。具体的には一次関数、一次方程式の計算が必要となるため、「小学校の算数で挫折してしまった」という人は3級から2級が壁となるでしょう。

簿記検定では電卓が使える

簿記の検定では、電卓を使用できます。「計算が苦手、計算するのが遅い」という方でも、心配する必要はありません。

数学が苦手な人が簿記の勉強を始める前にすべきこと

数学が苦手な人は、簿記の勉強を始める前に「簿記取得の目的を整理する」「会社の数字を理解する」を行なっておきましょう。

簿記取得の目的を整理する

数学が苦手ながらも簿記の勉強に挑戦する人は、まず簿記を学ぶ目的から整理してみましょう。

例えば「未経験で経理・会計の部署に配属された」「ビジネスにおける一般常識を深めたい」といった目的であれば、簿記3級の取得を目指してみましょう。3級であれば算数の知識があれば十分なので、数学に対する苦手意識を持ったままでも問題はありません。

また、「就職・転職で有利な資格を得たい」という目的の場合、一般的に簿記2級以上の資格を取得することで、企業から高い評価が得られるといわれています。就職・転職活動に役立てたいのであれば、数学への苦手意識をある程度は克服して、2級の取得を目指して勉強に励む必要があるでしょう。

このように、簿記取得の目的と何級を目指すかを照らし合わせて、算数・数学をどれくらいがんばるか確認しておくことが大切です。

会社の数字を理解することから始める

数学が苦手な人は、会社にまつわる数字を理解することから始めてみましょう。

簿記の資格を取得するためには、正確に計算する力が欠かせません。数学が苦手な人の多くは「厳密に答えを出さなければいけないこと」に難しさを感じているのではないでしょうか。こうした「簿記=計算」というイメージを払拭するためには、会社の数字を読み解いてみることが効果的です。

例えば、推しのアイドルの運営会社が「こんな風にお金を使っていたのか」とわかれば、自然とより正確なお金の流れを知りたくなるはず。このように、自分の身近なものを通して会社の数字を見てみると、自然に勉強へと意識が向いてくるはずです。

数学が苦手な人が取り組むべき勉強のポイント

数学が苦手な人であっても、勉強のポイントを押さえておけば自信を持って検定に挑戦できるでしょう。最後に、簿記検定の勉強のポイントをお伝えします。

勘定科目の暗記と理解

簿記3級のなかでも大きな割合を占める「仕訳問題」を解くためには、まず勘定科目を暗記する必要があります。日常生活ではなかなか目にすることのない独特な用語が多いため、これらを覚えることができるかが最初のポイントとなるでしょう。

ただ、意味のわからない言葉を暗記するのは大きな負担となりますし、何より問題を解く際に活きてきません。

そのため、それぞれの勘定科目が「資産、負債、収益、費用、純資産」のどれに属するかを確認しながら、実際に仕訳問題を解いてみることをおすすめします。実際の取り引きをイメージできれば、勘定科目の性質も理解しやすくなるでしょう。

電卓の使い方に慣れておく

簿記検定では、電卓で効率的に計算するテクニックが求められます。とくに必要となるのが、メモリー機能です。複雑な四則演算を計算する際は、項目ごとに計算結果を保存することで、効率よく電卓上だけで計算を完結させることができます。

「M+」や「MR」を一度も使ったことがないという人も多いと思いますので、検定本番に向けて電卓の使い方に慣れておきましょう。

読解力を鍛える

簿記検定合格を目指すなら、読解力を鍛えることも重要なポイントです。簿記の問題文には独特の言い回しがあり、しかも「お堅い文章」なので、問題の意味するところがわからないと悩む方は少なくありません。合格者のなかには「簿記検定では数学よりも国語のほうが重要」と言う人もいるほどです。

残念ながら読解力は一朝一夕で伸びるものではないため、多くの過去問を読んで「慣れる」ことが大切です。

数字が苦手なら「ビジネス数学」を簿記の入口にしよう

簿記の勉強を始めるにあたって、「やっぱり数字・数学に対する苦手意識を解消しておきたい」と思う方も多いことでしょう。そんな方々にぜひ取り組んでいただきたいのが弊社の「ビジネス数学」です。

弊社ではまず、数字への苦手意識の解消のために「ビジネスで扱う数字は難しくない」ことをお伝えしています。そんな試みの一つが、普通のビジネスパーソンに財務諸表を知ってもらう「”ざっくり”学ぶ財務諸表」研修です。

研修紹介動画:「”ざっくり”学ぶ財務諸表」

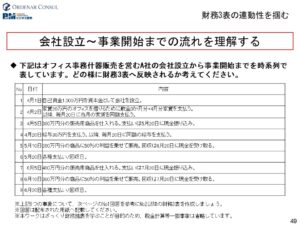

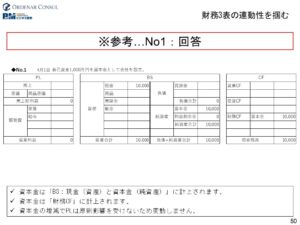

この研修は、経理や財務といった専門職以外を対象としているので、受講者は「勘定科目なんて聞いたこともない」という方がほとんどです。そんな方々でもわかりやすいように、研修では具体的なシチュエーションを設定して、会社のお金の流れについて解説しています。 下の画像は、会社設立を想定して、財務3表について学ぶプログラムの資料です。

例えば、オフィスを借りるためには家賃を払う必要があります。このお金の動きによって、財務3表がどのように変化していくかを下の表へ記入していきます。

これはまさに「仕訳」の話になるわけですが、最初のうちは仕訳といっても難しく感じてしまうだけです。ですから、まずは実際に自分の手で数字を記入してみて、財務3表がどのように連動して変化するかをイメージするわけです。もちろん、これは簿記の勉強の入口としてもぴったりです。

実は弊社の研修でも、受講者さんの60%~80%は「学生時代から数学が苦手」とお話されています。因数分解や微分積分などで挫折し、数字や数学に対して苦手意識を持ち続けている方は想像以上に多いのです。

しかし、簿記もそうですが、ビジネスではそんな高度な数学は求められません。数字・数学に苦手意識を持つ必要はないのです。こうした誤解を解いて、ビジネスで役立つ数字の活用方法を学ぶことが「ビジネス数学」の目的のひとつなのです。

なお弊社では、個人の方でも気軽に「数学への苦手意識の解消」に取り組むことができるオンラインサロン「社会人の数字力向上サロン」も運営しております。

ビジネスシーンで役立つ数字の活用方法や時事ネタに隠された数字の秘密など、楽しみながら学べる環境が整っておりますので、「勉強が長続きしない……」という方でも継続学習ができるはず。

「ビジネス数学インストラクター」によるフィードバックも行なっておりますので、数字に関する悩みがあれば気軽に相談もできます。 弊社の研修プログラムやオンラインサロンについて「もっと詳しく知りたい!」と思った方は、お気軽に以下のリンクからお問い合わせください。

オンラインサロン:「社会人の数字力向上サロン 〜数字に強いビジネスパーソンになろう〜」はこちらから